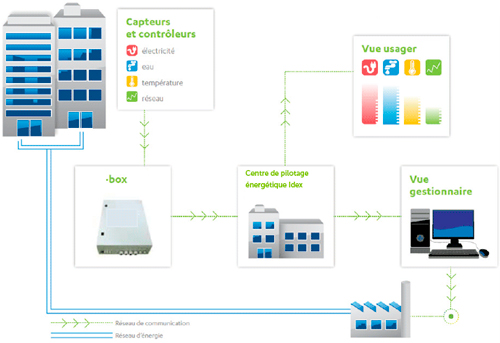

Schéma d'un réseau de chaleur

Le réseau de chaleur s’appuie notamment sur l’utilisation de ressources d’énergies renouvelables en zone urbaine. Il fournit notamment les bâtiments, qu’ils soient publics ou privés, en passant par une chaufferie collective adaptée. Dans les années à venir, ces réseaux ont vocation à se développer afin de répondre plus encore à la demande dans le respect de la transition énergétique.

Qu’est-ce que le réseau de chaleur ?

Le réseau de chauffage urbain, plus connu sous le nom de réseau de chaleur, consiste en un système de distribution de chaleur qui permet un acheminement vers plusieurs usagers via un ensemble de canalisation à partir d’une production centralisée. Ce réseau peut s’appuyer sur des énergies renouvelables mais peut également en utiliser d’autres. En termes de surface, on se place en général à l’échelle du quartier.

Principalement à destination des locaux d’habitation pour assurer le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire, ce réseau peut toutefois desservir tout autre type de bâtiment, que ce soit un centre commercial, des bureaux, un hôpital, etc.

Pour fonctionner, ce dispositif se compose de différents éléments que sont la ou les unités de production de chaleur, le réseau de distribution primaire (assure le transport de la chaleur via un fluide caloporteur) et des sous-stations d’échange (permettent l’alimentation via un réseau de distribution secondaire).

Les organes du réseau de chaleur

Chacun des organes présentés dans le tableau suivant joue un rôle bien spécifique dans la production et la distribution de chaleur via le réseau de chauffage urbain.

|

Organe |

Présentation détaillée des différents organes du réseau |

|

unité de production de chaleur |

Il s’agit du lieu de production de la chaleur qui sera ensuite véhiculée dans le réseau. exemples d’unité de production de chaleur :

composition courante :

|

|

réseau de distribution primaire |

Il s’agit de l’organe de distribution qui permet de transporter la chaleur depuis l’unité de production à la sous-station d’échange via un circuit en boucle composé de canalisations véhiculant le fluide caloporteur. composition courante :

fluide caloporteur : 3 types de fluides sont possibles

circuit en boucle :

canalisations :

objectif :

|

|

sous-stations d’échange |

localisation :

composition courante :

objectif :

à savoir :

|

Principe de fonctionnement

Pour le fonctionnement de ce type de réseau, il faut savoir que les possibilités de mise en oeuvre d’une telle solution est tout d’abord fonction de son classement (dont les modalités et les contours ont été revus en 2010). Ce dernier permet à la fois de :

- déterminer les zones dans lesquelles les nouvelles installations (bâtiment neuf ou visé par de lourds travaux de rénovation) demandant une puissance dépassant les 30 kilowatts (chauffage, climatisation ou production d’eau chaude) doivent être raccordées au réseau

- d’émettre une obligation de raccordement à ce réseau pour les nouvelles installations

Toutefois, une dérogation à cette obligation est cependant possible dans le cas où les conditions financières ou techniques sont insatisfaisantes, ou si le délai de réalisation ne permet pas de garantir la satisfaction des besoins des usagers.

Trois conditions sont requises afin de permettre le classement d’un réseau de chaleur. En effet, il faudra assurer le comptage du volume d’énergie apporté sur chaque point de livraison et l’équilibre financier de cette action jusqu’à l’amortissement complet des installations. En outre, le réseau devra véhiculer, a minima, 50 % de chaleur produite via des énergies de récupération ou renouvelables.

Dans la pratique, ce sont la ou les collectivités du territoire visé qui se prononcent sur ce classement. S’il y en a une, la commission consultative des services publics locaux doit être consultée pour avis. Par ailleurs, dans le cas d’un réseau déjà existant, afin d’étudier les possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique, il faudra en passer par un audit énergétique.

Avantages et inconvénients du réseau de chaleur

Les réseaux de chaleur urbain offrent la possibilité de rassembler les contraintes en lien avec la production de chaleur. Mais leur mise en oeuvre reste cependant complexe.

|

Avantages |

Inconvénients |

|

|

Les évolutions attendues

Avec le développement du projet de loi sur la transition énergétique, il est actuellement question d’une extension de ce type de réseau. L’objectif annoncé pour 2030, en France, vise une distribution d’énergie d’origine renouvelable ou de récupération 5 fois plus élevée qu’en 2012. Ainsi, les réseaux de chaleur urbains pourraient permettre de fournir autour de 20 % de la production de chaleur du territoire français. A noter que, en 2015, cette fourniture était estimée à environ 6 %.

Parmi les points forts d’un tel développement, on retrouve notamment la possibilité, ainsi, de réduire la consommation d’énergies fossiles et leur importation. L’autre atout majeur de ces systèmes de chauffage est leur capacité à aider la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Savoir faire / Parole d'expert

Type: Savoir-faire

Type: Savoir-faire

Actualités

Type: Chroniques techniques

Type: Chroniques techniques

Auteur: Bernard REINTEAU

Auteur: Bernard REINTEAU